编者按:

“常有人问我对自身价值和人生追求的看法,我说,我的目标是一切为了祖国的需要。‘人生的价值在于奉献’是我的信念,正因为这样的信念,我才能将全部精力用于我从事的科研事业上。

——程开甲

求学之路:信念铸就科学梦想

1918年8月3日,程开甲出生于江苏吴江的一个书香门第。1931——1937年程开甲就读于浙江嘉兴秀洲中学。1937年,程开甲以优异的成绩考取浙江大学物理系的“公费生”。然而,那时的中国正遭受日寇的蹂躏,在竺可桢校长的带领下,学校整体西迁。他们不断搬迁,最后抵达贵州湄潭,持续1年多的时间、行程2600多公里。

泱泱华夏之大,却没有一张供学生安心读书的课桌!这让程开甲深深明白——落后是中国挨打的原因。那时起,“科学救国”的信念便在他心中生根发芽。

1946年,程开甲被英国文化委员会科学史大师李约瑟博士推荐留学英国,幸运地成为诺贝尔物理学奖得主、爱丁堡大学教授玻恩的学生。

1949年的一天,在苏格兰出差的程开甲,看到电视播出英国“紫石英号”军舰在长江游弋阻扰中国人民解放军渡江作战,遭解放军数十枚炮弹击伤、举起了投降的白旗。那一刻,程开甲腰杆挺得笔直。“我当时真是高兴啊!我就知道,我们有一天能够这样子的!”90多岁时,程开甲还时常提及此事,他说:“就是从那一天起,我看到了中华民族的希望。”

归国奉献:投身国防事业

新中国成立的消息传来,程开甲毅然放弃了国外优越的科研条件和生活待遇,冲破重重阻力,回到了祖国的怀抱。从此隐姓埋名,为国铸盾。

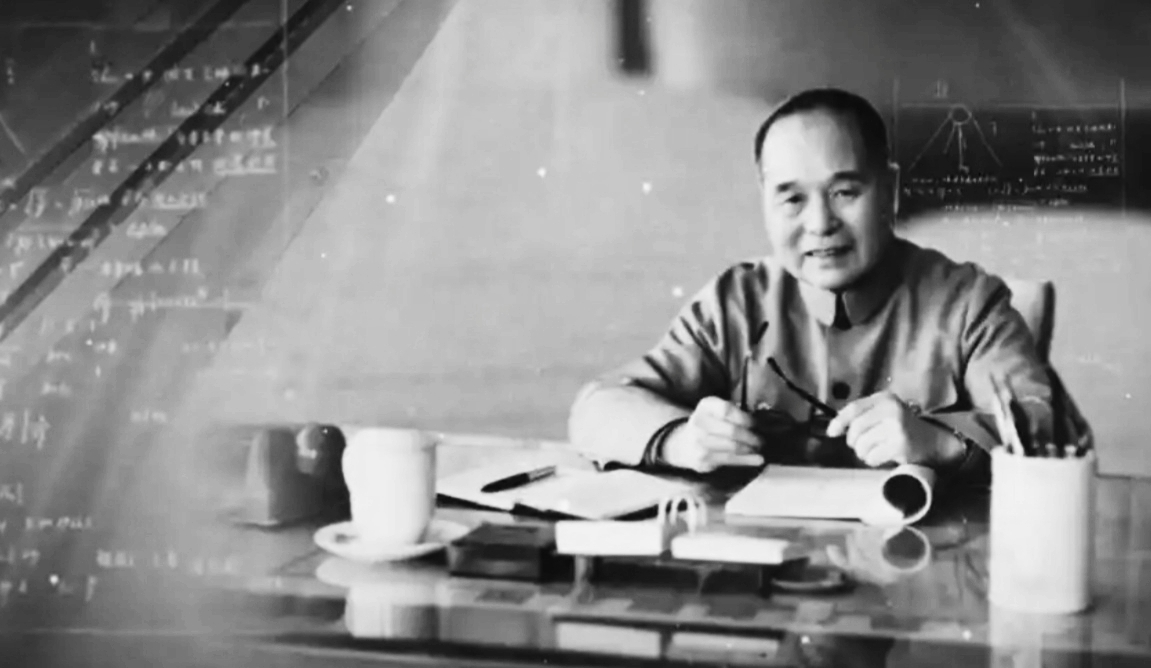

20世纪50年代末,国际形势风云变幻,为了打破西方大国的核垄断和核讹诈,保卫国家的安全和主权,我国决定独立自主地开展核武器研究。程开甲毫不犹豫地投身到了这项伟大而艰巨的事业中。他告别了繁华的都市,踏入“死亡之海”罗布泊,并将其一生中最好的20多年都留在了大漠戈壁。在核武器研究领域,程开甲承担了一系列重要的科研任务。他带领科研团队深入研究核爆炸理论,为我国第一颗原子弹的成功爆炸提供了关键的理论支持。

1964年10月16日15时,那一声让炎黄子孙扬眉吐气的“东方巨响”响彻天际,蘑菇云腾空而起,程开甲和他的战友们激动得热泪盈眶,中国第一颗原子弹爆炸试验圆满成功,这一伟大成就,标志着我国在核武器领域取得了重大突破,极大地提高了我国的国际地位。

此后,程开甲又参与了氢弹、导弹核武器等一系列核武器的研究和试验工作。他始终坚守在科研一线,不畏艰难险阻,勇于创新探索。在他的带领下,我国的核武器研究事业不断取得新的进展,逐步形成了一套完整的核武器体系。

科学精神:严谨创新引领前行

新中国成立的消息传来,程开甲毅然放弃了国外优越的科研条件和生活待遇,冲破重重阻力,回到了祖国的怀抱。从此隐姓埋名,为国铸盾。

20世纪50年代末,国际形势风云变幻,为了打破西方大国的核垄断和核讹诈,保卫国家的安全和主权,我国决定独立自主地开展核武器研究。程开甲毫不犹豫地投身到了这项伟大而艰巨的事业中。他告别了繁华的都市,踏入“死亡之海”罗布泊,并将其一生中最好的20多年都留在了大漠戈壁。在核武器研究领域,程开甲承担了一系列重要的科研任务。他带领科研团队深入研究核爆炸理论,为我国第一颗原子弹的成功爆炸提供了关键的理论支持。

1964年10月16日15时,那一声让炎黄子孙扬眉吐气的“东方巨响”响彻天际,蘑菇云腾空而起,程开甲和他的战友们激动得热泪盈眶,中国第一颗原子弹爆炸试验圆满成功,这一伟大成就,标志着我国在核武器领域取得了重大突破,极大地提高了我国的国际地位。

此后,程开甲又参与了氢弹、导弹核武器等一系列核武器的研究和试验工作。他始终坚守在科研一线,不畏艰难险阻,勇于创新探索。在他的带领下,我国的核武器研究事业不断取得新的进展,逐步形成了一套完整的核武器体系。

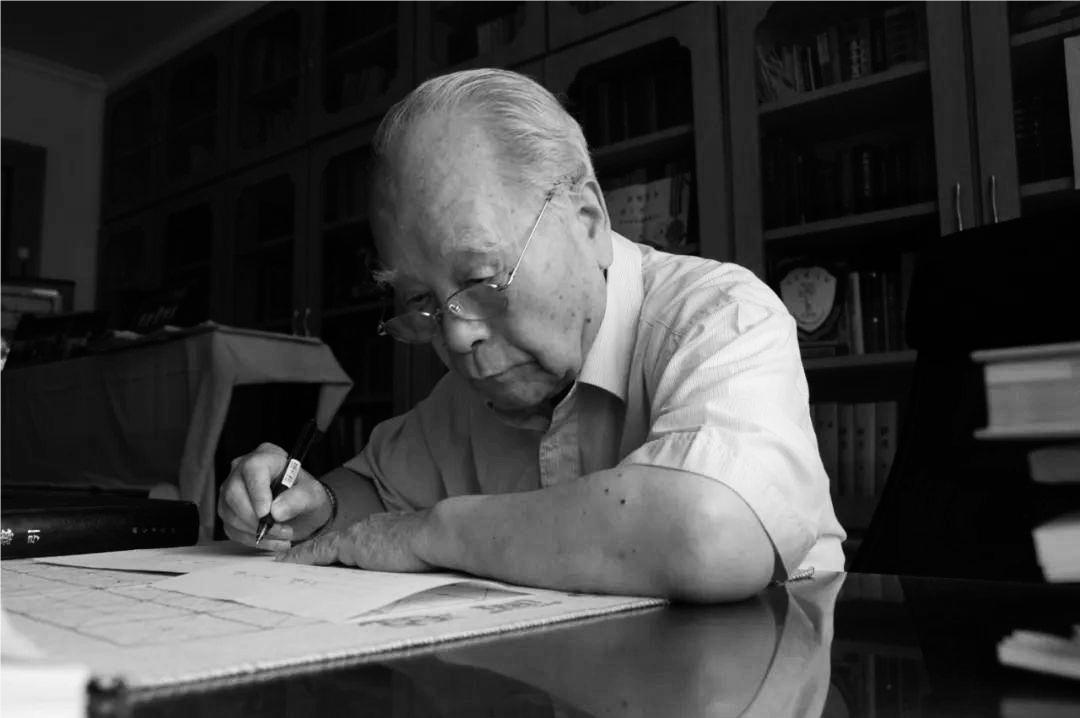

精神传承:激励一代代科研人

一片赤诚,一生奉献。程开甲的一生,是为国家和民族无私奉献的一生,他用自己的实际行动诠释了什么是爱国精神、什么是科学家精神。他的事迹和精神,激励着一代又一代的科研工作者为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

如今,我们正处在一个科技飞速发展的时代,面临着前所未有的机遇和挑战。我们要学习程开甲的爱国精神,将个人的命运与国家的命运紧密联系在一起,为国家的繁荣富强贡献自己的力量。我们要学习程开甲的科学精神,严谨治学,勇于创新,不断攀登科学技术的高峰。我们要学习程开甲的奉献精神,不计个人得失,为了国家和人民的利益,甘愿付出一切。

“苦干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。”程开甲用自己的一生,为我们树立了一座不朽的丰碑。让我们铭记这位伟大的科学家,传承他的精神,在新时代的征程中,书写属于我们的辉煌篇章。

稿件来源:中国科学院 光明日报