编者按:

80年前,中国人民经过艰苦卓绝的斗争,取得了抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。全体中华儿女为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战。在全民族抗战中,中国科学家走出象牙塔,以科技为武器投身民族救亡。在前线,他们研究枪炮弹药、军事通信、战地给养;在后方,他们研究农业生产、民生工业、基础科学……他们在民族危亡之际筑起一道道科技防线,为抗战胜利作出特殊贡献,也为硝烟中的学脉传承留下火种。今天,一起重温抗战时期中国科学家们科学救国的故事,赓续他们科学报国的精神。

“科学没有国界,但科学家有祖国。国难当头,能以所学为民族存续铺路,便是我辈最大的责任。”

——钱三强

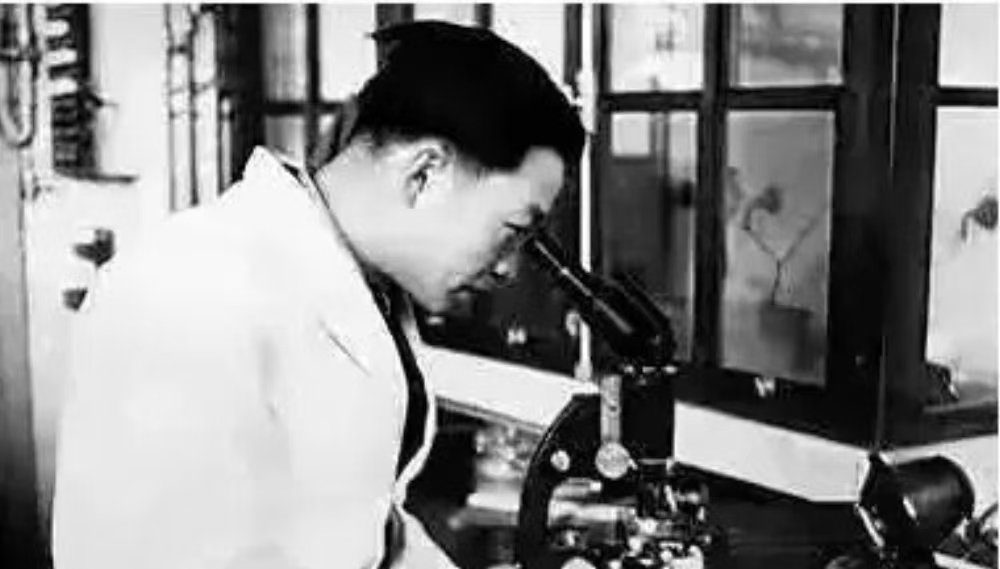

钱三强(1913 年 10 月-1992 年 6 月),男,生于浙江绍兴,中国民主同盟盟员,著名核物理学家、教育家,中国原子能科学事业的创始人之一,与妻子何泽慧共同发现铀核三分裂、四分裂现象,为世界核物理研究作出重要贡献,是“两弹一星 ”功勋科学家的重要代表。

1937年“七七事变”爆发时,钱三强刚从清华大学物理系毕业,正准备赴法国留学深造。战火 打乱了计划,他没有选择避祸远走,而是先留在国内,在昆明西南联大担任助教,一边协助恩师吴有训开展物理教学,一边利用简陋的实验设备,研究与军事相关的物理问题——当时前线急需无线电通信设备,他便牵头调试真空管振荡器,改进通信器材的信号稳定性,为后方与前线的联络搭建技术支撑。

1939年,钱三强身处异国,但他始终牵挂着祖国的抗战局势,将对家国的牵挂化作科研的动力:在实验室里,他每天工作超过12小时,专注于铀核裂变的研究,仅用两年就掌握了先进的核物理实验技术。当得知国内抗战物资紧缺、科研条件艰苦时,他不仅省吃俭用,将积蓄寄回国内支援抗战,还主动收集国外先进的科研文献,想办法辗转寄给西南联大等院校,为后方科研人员打开“看世界”的窗口。即便在国外,他也始终以“中国科学家”的身份自勉,在国际学术会议上积极发声,让世界看到中国科研者在乱世中的坚守与力量。

这种“把论文写在祖国大地上”的担当,在烽火岁月里是抵御外侮的精神力量,在和平年代里,更成为激励中国科研工作者攻坚克难、勇攀高峰的宝贵财富。钱三强用一生践行了“科学家有祖国”的信念,他的故事告诉我们:真正的科学精神,永远与家国情怀紧密相连。